札所1番、四萬部寺に行った時も少し書きましたが、真福寺へは秩父札所めぐりの初日には行かないで、別の日に改めて行きました。

1巡目の時は、バス停から行きました。

発願した日は雨まじりの天気だったのですが、今度は晴れた日です。山のぼりになると聞いていたので、これくらい晴れていればいいでしょう。

初日に行った時の看板には、札所2番の真福寺までは2,5キロあると書いてありましたが、今度は別の登り口から(バス停から近いところから)登ったので、真福寺までは1.7kmになっています。

少しだけショートカットできたようです。

手前の看板にもありますが、妙円寺入口というバス停で降りました。

ただし、江戸巡礼古道ではありません。

秩父では「巡礼道」という札をみかけますが、必ずしも「江戸巡礼古道」とは限らずです。

ここ札所二番、真福寺への道もいくつか行ける道がありましたから。

さすがにお堂の近くは巡礼古道と重なりますが。

札所2番の真福寺へは初日に行かずに別の日に登って行った

今回は江戸巡礼古道ではなく、看板を見ながら歩いていきます。

江戸巡礼古道の道については別の記事にする予定です。

前回のブログです。

さて、現代の道です。二股に分かれる道のところにも間違って行かないように看板がありまして、こちらの看板には、さらに1.4kmと短くなっています。

しかしここはまだ住宅地でこれからが本番ですね。

札所でも地図をいただきましたが、真福寺へは車で行けないことはないのですが、途中までと書いてありました。

というのも途中から細い道になっているのです。

軽自動車ならなんとかなりそうですが、対向車がある時がやっかいですよね。

それで、マイクロバスは途中までとなっているようでした。

とは言え、私が登っている時は車も通らなかったです。

小高い山と聞いていたので、山道を登るのかと思いましたが、舗装された道でした。

その後、下りの道で、車道ではなく、江戸巡礼古道を選んだのでそちらは山道になりましたが、車道を選んで歩けば、舗装された道を歩くことになります。

どなたが書いてくれたのか、木の看板には、「がんばって!札所2番まで500m。あと少しです」と書いてありました。

こういうのが嬉しいですよね。

がんばって、と言われているように感じまして、さらに登っていきました。

桜の時期の札所2番への山道

札所二番の看板が見えてきました。

札所めぐりの初日を外して、後日行ったので、3月下旬になっていましたので、手前には桜の花も見えました。

場所によって桜は咲いているところとまだのところがありました。比較的古い木が咲いているようでした。

真福寺は上り坂を登ったら花桃が出迎える

いったん、頂上のようなところを過ぎまして、少し下ったところに、札所2番真福寺への参道がありました。

手前の駐車場となるような場所には、花桃が咲いていました。

時期を選ぶ必要がありますし、年によってタイミングも異なりますが、できればこの花桃の時期がいいですよ。

おすすめです。梅の時期、椿の時期もあるそうですがやはりハナモモです。

私が行った時は、花桃は木によって花が咲いている木とまだツボミの木がありました。

花桃は、桃の花と違って、観賞用のお花になるそうです。

桃の花は、桃、果実が主体ですね。それなので、食用にするためではなく、あくまでもお花を楽しむものだそうです(実も小さいらしい)。

真福寺はハナモモが有名なお寺で、満開となると見事なのだそうです。

桃の花よりは花桃は、遅くに咲いて桜とほぼ同時期に咲くのですが、桜よりは時期が長く楽しめるようでした。

山道を登って来ましたが、まだ石の階段がありました。

手前には桃の花がきれいです。

登りの道の辛さを消してくれるような気になります。

さて、もうひとぶんばりして、階段を登りましょう。

まず一回目の石段を登ったら、納経所のような建物(庫裏)がありました。

以前は、人が住むお寺だったのでしょうか。今は人気がありません。

庫裏の後ろには桜がみえます。

その建物の前を通りますと、石仏群がみえます。

さらに階段を登ります。登り口には、「千部塔」があります。

札所の最初の難所と言われるように、札所二番に到着しても登りばかりですね。

秩父ジオパークのサイトによると、この山からは、

「変成岩地帯に入り2番真福寺にいたる。駐車場わきの崖に黒色の結晶片岩が見られ、下り道の大棚川沿いには暗緑色の蛇紋岩が露出している」

となっていました。石仏とかが気になって、あまり岩については見ていなかったのですが、地層や岩を見たい人は参考にどうぞ。

山については、今まで読んでいた江戸時代の書物『秩父順礼独案内記』には、「鬼丸」という山と書いてありました。江戸時代は山をそのように呼んでいたのかもしれませんし、通称名だったのか。

ですが、縁起を読むと、大棚山の鬼丸窟においた聖観音像を鬼丸窟が崩壊した時に大棚の古堂に移したとあるので、昔は大棚山と呼んでいたみたいなのですが。

今は、高篠山というらしいのですが。

天然の石でできている階段です。このような階段を登って本堂に到着です。

周りは杉の木でしょうね。

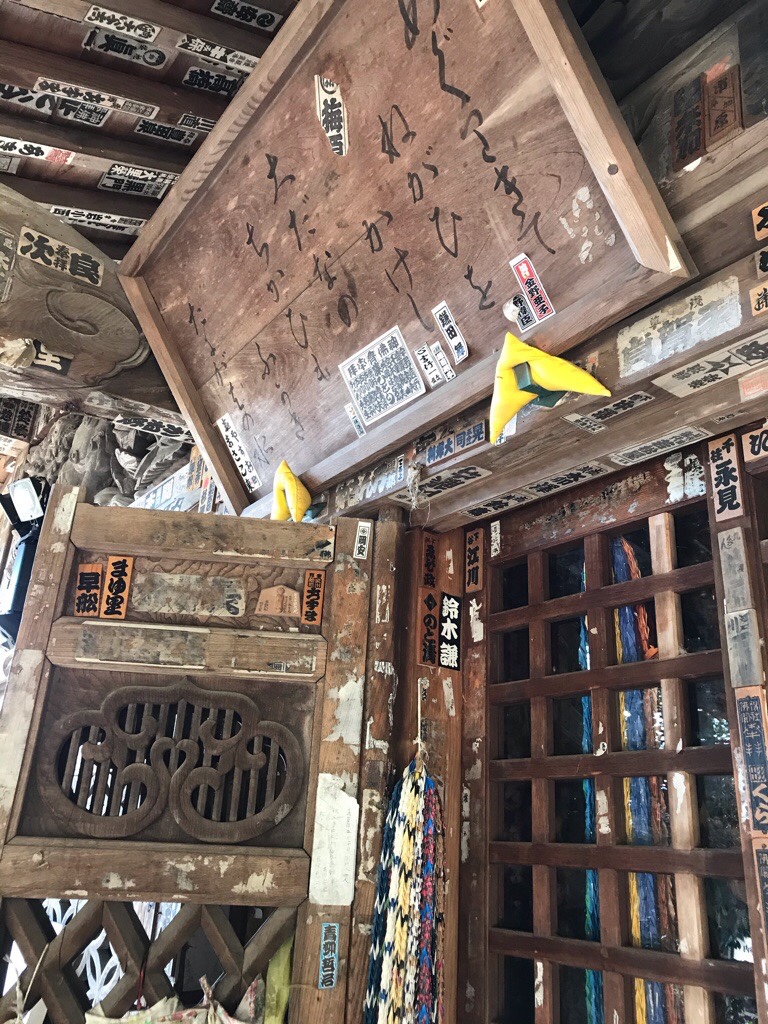

桃山時代の彫刻がすばらしい真福寺のお堂

いろんな場所で、真福寺というと、この写真を見ます。

やはり雨上がりの日ではなく、晴れた日に参拝に来てよかったです。

昔は寺院として他にもお堂があったそうですが、今はこの観音堂のみです。

向拝下の龍の彫刻が見事です。

光明寺にも納札を入れる箱がありましたが、こちらの真福寺にもありました。

それにしても建物が年季が入っていますね。

歴史を感じます。欄間の透かし彫りは桃山時代の彫刻の影響だとか。

真福寺が札所に加わったのが、16世紀初頭ではないかと言われています。

札所32番の法性寺に残された長亨の番付表にはこの真福寺が入っていません。札所30番の法雲寺にある天文5年の納札には「西国、坂東、秩父百観音」の文字があるので、その頃には百観音になっていた=秩父は34札所になっていたということです。

となると少なくとも1536年の戦国時代には、真福寺も加わっていたことになります。

建物は途中で火災にあったとのことで、明治41年に再建されたそうです。

それでも年代は経っていますね。

「納経は光明寺で扱っております」と書いてくれてありました。

こちらは、貘と思われる彫刻です。

火災にあっても彫刻は残っていたそうです。万延元年に火災にあったみたいですね。

こちらが真福寺の説明書きです。

昔は、他にも堂宇があったそうです。観音堂、本堂、札堂、仁王門、羅漢堂、稲荷社などです。

須弥壇や彫刻は今のお堂に残されているそうです。

それとご開帳の時は見ることができるのかもしれませんが、室町時代からの聖観音菩薩立像があるそうです。

大棚禅師と老婆の話が載っていました。大棚川とか地名にもなるくらいですから地域の人から慕われた大棚禅師です。

竹杖をお布施にして、そこにお寺を建てたのが始まりという縁起です。

説明書きの下にも「納経は光明寺」と書いてくれてあります。

欄間の彫刻が見えるでしょうか。

本堂というのか、観音堂というのか、建物は火災にあっていますが、この桃山時代と言われる彫刻は、火災を逃れたもののようです。

御詠歌が掲げられています。

扉の彫刻もすばらしいですね。しかし建物のほうは、明治に再建されたそうなのですよね。

大棚禅師と老婆の話が絵に描かれていた

秩父札所で、よく見かける奉納額絵です。

大棚禅師と老婆の図になっています。

これを見たら開山のいわれがわかりますね。

禅師が岩屋にこもっていた時、読経していたら老婆が現れたことが絵とともに書いてあります。

老婆が過去を懺悔し、それを哀れんだ大棚禅師が供養のためにお堂を建てたそうです。老婆はお布施に竹の杖を置いていったとか。竹の杖は寺宝にしたそうです。

堂内にあると撮影が難しいのですが、なるべく写真が撮れる場合には、撮影した他の札所の奉納額絵もブログに載せておくつもりです。

真福寺のお堂から見た他の山々です。

石の供養塔は江戸時代の歴代住職の卵塔墓だそうです。

裏手には桜の花も咲いていました。満開までには、まだ少し早いような感じですね。

本堂(もしくは観音堂)前にある石灯籠と、手水舎です。秩父札所でよくみる増上寺の石灯籠のようです。

水屋があるので、水も来ているのですね。

本堂(観音堂)の少し下には、小さな祠がありました。

神社額が字が薄くて読みづらいなと思ったら、奥に書いてありました。

神社ですね。天神天満神社、秋葉神社、稲荷神社、諏訪神社、八幡神社、山之神神社となっていました。

以前はお寺と神社は一緒にありましたからね。

こちらの写真を見れば、全体がわかるでしょうか。

上り坂に疲れた人のためか、ベンチの椅子がありました。

お堂の下に降りて、真福寺前の駐車場らしきところです。

まだ花桃の開花には早かったみたいですね。

満開の時はもっとピンクできれいなのだそうです。

そばに寄ってみると少し咲いていることがわかります。

手前の花桃よりは道路のほうの花桃のほうが花が咲いていてピンクに見えています。

桃の花とは違って、花桃は桜と開花時期がほぼ重なって、実も梅の実くらいなのだそうです。

もう少し時期が遅かったらもっと見事な花桃の開花が見られたと思います。

しかし、巡礼と時期を合わせるのは、難しいですよね。

道路のほうに出てみたら、来た時は気がつかなかった、真福寺への入口を示す木の札がありました。

駐車場とその前にある参道前の道路に花桃は咲いています。

もう少し下に降りていきますと、桜が咲いていまして、花桃の開花時期とほぼ重なるということがわかります。

ここの道に戻って今度は、左に降りていきます。

こちらが花桃の場所から少し降りた場所で咲いていた桜です。

先程の上りの時とは別の道から下っているところです。つづら折りの道を下って、しばらく歩くと舗装されていない道、巡礼古道が見えてきます。

徒歩道の山道を下って行くことに(途中に岩棚のキンモクセイあり)

これが巡礼古道へ入るところです。途中で、車道と江戸巡礼古道と分かれるようになっています。この道は徒歩となります。途中細い曲がり角もあるので、徒歩とか、歩きとなっているのでしょう。

こちらがその説明の図です。

車道は大回りした道のようで、江戸巡礼古道はショートカットできる道なのですが(車と徒歩では速度が違いますからショートカットできても時間的にはどうだか)、こちらは舗装されていない山道になります。

枯れ葉が多い季節には滑ることもありそうです。

私はあえて、こちらの江戸巡礼古道を選びまして、山道を下っていくことにしました。

滑るといけないので、枝を拾って、杖代わりにします。

巡礼道のほうが江戸巡礼古道なのでしょう。

ここを歩いている時も、晴れた日を選んで良かったなと再確認しました。

最初の雨上がりの日だったら、滑って危なかったと思います。

途中、このような岩がゴロゴロしているところもあります。細い折り畳み自転車なら通れるのかしら?

いくら細くても無理な感じがしますので、やはりここは歩きで。

花を見ながら降りることができます。桜の時期だといくつか花はありますからね。ミツバツツジとかかな。

ハイキング気分です。

江戸巡礼古道があともう少しで終わり、という場所で、岩棚のキンモクセイがありました。

キンモクセイは樹高4,5m程度で、それほど大きくならないのに対して、こちらのキンモクセイは樹高が約10mと倍くらいあります。

真福寺の開山である大棚禅師が植えたと伝えられる巨木です。

昭和13年3月31日に埼玉県の天然記念物の指定されています。

かなり前からの天然記念物だったのですね。

3月の時期ではどれかわからないほどですが、手前に枝が伸びている真ん中の木がそうでしょう。

10月にはキンモクセイの花が咲いて、さぞかしいい香りがするのでしょうね。

ということで、岩棚のキンモクセイからは少し降りると江戸巡礼古道も終わりになり、車道と一緒の道に戻ります。

ところどころピンク色の花が見えるかと思います。

ここからは、舗装された道になります。この部分だけ、登山靴までいかなくても、トレッキングシューズくらいは必要かな。

こちらが上り口からみた江戸巡礼古道の別れ道です。

この別れ道からは、真福寺までは、約600mあることがわかります。

ここの分岐点にも道しるべ石です。「右山ミチ 左二番みち」の石です。

ここからは車道と一緒の舗装された道を下っていきまして、本来なら次に札所2番の光明寺の納経所にたどり着くということになります。

前回の秩父札所めぐりの1番、四萬部寺の時も書きましたが、まずは2番の真福寺の納経所、すなわち光明寺のほうを先に行きました。

はじめて行った日が、午前中雨だったこと、そのためか真福寺への道がひっそりしていて誰も登っていなかったことなどからです。

小高い山への道なので改めて天気の良い日に行ってみることにして、札所一巡目は先に光明寺へと行きました。

光明寺は住宅地にありまして(山の中にあるということではなく)、札所1番からは歩いて行けます。

1巡目は先に札所2番の納経所である光明寺に行った

何度も看板に書いてありましたが、札所2番の納経所、となっています。

真福寺からの帰りだと通りすぎてしまうのか、道のどちら側から来ても見えるように「二番納経所」の看板が置いてありました。

直線距離にしてみると、札所2番の真福寺と札所3番の常泉寺のほぼ中間にあるのが、光明寺です。ここで納経となります。

手前には桃の花のように見えるのですが(紅梅との区別がつきません)、ピンクのかわいい花が咲いていました。

光明寺に到着です。本堂が美しいお寺です。

本堂の裏手には、白梅がきれいに咲いていました。

本堂の前は、おそらく桜でしょう。まだまだ寒い日でしたので、桜の時期までは待たないといけません。

光明寺には、道しるべ石あり

光明寺の説明書きと、鐘です。説明書きには、途中で、光明寺は曹洞宗になったということが書いてありました。

おそらく桜の季節は写真が映える場所でしょうね。

立派なお庭が見えます。

光明寺も札所だと言われたらそのまま信じそうな感じがします。

それもそのはず、文保2年(1318)の創建です。

ここの地域の古刹です。大戦後に荒廃したそうなのですが、昭和38年に本堂が再建されたとか。

光明寺には納札箱もありました。

まだ寒い時期だったので、白い梅の花がちらほらと見えます。

もう少し暖かくなったらきっとお花も楽しめるのでしょう。それでもきれいなお庭なので和みます。

道路に近い庭先に、道しるべ石があります。他の場所から移転してきたものと思われます。

そういえば、光明寺には池がありまして、そこにアヒルがいるそうです(その後、3巡目にアヒルさんに会いました)。

かわいいあひるの絵が描いてありました。

熱帯魚もいるということで、動物好きのお寺なのかな。

こちらの納経所では、手前の鐘を鳴らすのが基本です。それが聞こえていないようだったら、チャイムを鳴らすということになっています。

小さい鐘ですが、鐘をついていいのですね。

秩父の札所は夏の時期(3月から10月末)の納経は8時から5時まで

コーンと鳴らして、しばらく待ちます。

水琴窟もありました。

ここにも張り紙がありますが、秩父の納経所はありがたいことに、3月1日から10月末日まで、朝の八時から夕方五時まで開いています。

これに何度助けられたことか。

秩父までは遠いので、ついつい目一杯巡礼したくなります。夕方五時まで開いているなると、あともう1ヶ寺行こうという気になれます。

札所めぐりでは、多くのお寺が午後4時まで、または午後4時半くらいで納経所がしまってしまいます。

午後5時までというのは、助かるのですよね。

変速的になってしまいましたが、光明寺で納経を済ませてから、次は札所3番へと歩いて行きました。

今度も江戸巡礼古道を中心に歩いて行きました。

秩父ではこのように、至るところに、道しるべがありまして、巡礼の街なのだなと再確認です。

光明寺を出て下ったところにあるこの石には、正面が納経所(光明寺のこと)、ひだりの道が札所二番、みぎへの道が札所三番となっていることを表します。

発願した初日に2番札所ではなく光明寺の納経所に行っていましたので、札所2番を訪れた日は納経所の光明寺は前を通って立ち寄らずに行きました。

次は札所三番、常泉寺へと続きます。